Достопримечательности

Отреставрированный "Северный Речной вокзал". В песне группы "Крематорий" "Катманду" повествуется о нём. Вокруг заново создан парк отдыха. Недавно построен бассейн с подогревом. Строится фуникулёр на противоположный берег водохранилища, где тоже парк, а ещё есть музей в дизельной подводной лодке.

8 Recomendado por los habitantes de la zona

Severnyy Rechnoy Vokzal

Отреставрированный "Северный Речной вокзал". В песне группы "Крематорий" "Катманду" повествуется о нём. Вокруг заново создан парк отдыха. Недавно построен бассейн с подогревом. Строится фуникулёр на противоположный берег водохранилища, где тоже парк, а ещё есть музей в дизельной подводной лодке.

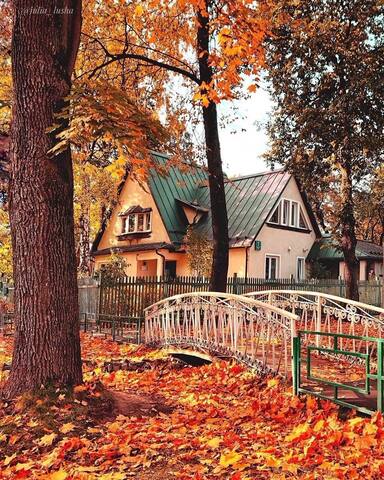

«Со́кол» (также известен как «посёлок художников» или «деревня художников») — первый в Москве кооперативный жилой посёлок, основанный в 1923 году. Расположен в Северном административном округе, неподалёку от построенной позднее станции метро «Сокол». Посёлок «Сокол» стал одним из воплощений концепции города-сада. С 1979 года посёлок находится под охраной государства как памятник градостроительства первых лет советской власти. С 1989 года посёлок «Сокол» перешёл на самоуправление.

Предыстория

Архитекторами посёлка «Сокол» была реализована популярная в начале XX века концепция «города-сада». Идея поселения, которое сочетало бы в себе лучшие свойства города и деревни, была выдвинута британцем Эбенизером Говардом в 1898 году. Уже в 1903 году появился проект строительства на Ходынском поле в Москве подобного города-сада. Этот проект некоторое время дорабатывался, но события 1914—1917 годов помешали его реализации.

В градостроительных планах 1920-х годов — «Новая Москва» Алексея Щусева и «Большая Москва» Сергея Шестакова — также широко использовалась идея «города-сада». Окраины и пригороды Москвы предполагалось застроить посёлками, состоящими из невысоких домов, в которых должны были быть свои библиотеки, клубы, спортивные и детские площадки, детские сады.

Основание посёлка

Первоначальный план посёлка «Сокол» (1923 год, архитекторы Б. М. Великовский, П. М. Нахман)

8 августа 1921 года В. И. Ленин подписал декрет о кооперативном жилищном строительстве, согласно которому кооперативным объединениям и отдельным гражданам предоставлялись права застройки городских участков. Тогда в Москве катастрофически не хватало жилья, а денег на его строительство власти выделяли очень мало.

Жилищно-строительное кооперативное товарищество «Сокол» было образовано в марте 1923 года, а 11 апреля состоялось первое организованное собрание кооператива. В товарищество входили сотрудники наркоматов, экономисты, художники, учителя, агрономы, техническая интеллигенция и рабочие. Первым председателем правления кооператива «Сокол» был председатель профсоюза «Всекохудожник» Василий Сахаров. Кооператив получил в аренду участок на окраине села Всехсвятского площадью 49 десятин с обязательством застроить его через 7 лет примерно 200 домами. Уже осенью 1923 года там началось строительство посёлка «Сокол».

Членам-пайщикам кооператива предоставлялось право пользоваться жилой площадью на протяжении 35 лет без каких-либо ограничений. Паевые взносы кооператива «Сокол» составляли 10,5 золотых червонцев за вступление, 30 — при выделении участка и 20 — при начале строительства. Полная стоимость коттеджа, которая выплачивалась на протяжении нескольких лет, составляла 600 червонцев. Это достаточно высокие цены, которые были далеко не всем по карману.

Происхождение названия

До сих пор нет единого мнения, почему посёлок получил название Сокол. Согласно наиболее распространённой версии, первоначально этот посёлок планировалось строить в Сокольниках — отсюда и название. Появилась даже печать с изображением сокола, держащего домик. Однако затем планы изменились, и для посёлка выделили землю близ села Всехсвятского, но жилищный кооператив своё название сохранил. По другой версии, высказанной историком П. В. Сытиным, посёлок был назван по фамилии жившего здесь агронома и животновода А. И. Сокола, который разводил в своём дворе породистых свиней. Иная версия говорит о том, что посёлок получил название от строительного инструмента — сокол штукатурный.

Проектирование и строительство

Улица Сурикова в середине 1920-х

В проектировании посёлка участвовали знаменитые архитекторы Н. В. Марковников, братья Веснины, И. И. Кондаков и А. В. Щусев. При планировке улиц применялись нестандартные пространственные решения. Дома посёлка строились по индивидуальным проектам. В основном строительство посёлка было завершено к началу 1930-х годов. Всего было построено 114 домов со всеми удобствами.

По мере строительства посёлка складывалась его социально-бытовая инфраструктура. Были построены два продовольственных магазина. Товарищество на свои средства открыло библиотеку и столовую. В посёлке были устроены две спортивные площадки. На нечётной стороне улицы Левитана был разбит парк. В 1927 году в посёлке «Сокол» открылся детский сад. В его штат входила всего одна воспитательница, а остальную работу посменно выполняли дежурные мамы.

В конце 1920-х концепция застройки «Сокола» индивидуальными жилыми домами была подвергнута критике. Идеология того времени предполагала строительство коллективных рабочих домов. Примечательно, что одним из критиков «Сокола» стал автор генплана посёлка и архитектор большинства его домов Н. В. Марковников. С учётом реалий времени в конце 1920-х — начале 1930-х в посёлке было построено несколько многоквартирных домов для рабочих.

Sokol District

«Со́кол» (также известен как «посёлок художников» или «деревня художников») — первый в Москве кооперативный жилой посёлок, основанный в 1923 году. Расположен в Северном административном округе, неподалёку от построенной позднее станции метро «Сокол». Посёлок «Сокол» стал одним из воплощений концепции города-сада. С 1979 года посёлок находится под охраной государства как памятник градостроительства первых лет советской власти. С 1989 года посёлок «Сокол» перешёл на самоуправление.

Предыстория

Архитекторами посёлка «Сокол» была реализована популярная в начале XX века концепция «города-сада». Идея поселения, которое сочетало бы в себе лучшие свойства города и деревни, была выдвинута британцем Эбенизером Говардом в 1898 году. Уже в 1903 году появился проект строительства на Ходынском поле в Москве подобного города-сада. Этот проект некоторое время дорабатывался, но события 1914—1917 годов помешали его реализации.

В градостроительных планах 1920-х годов — «Новая Москва» Алексея Щусева и «Большая Москва» Сергея Шестакова — также широко использовалась идея «города-сада». Окраины и пригороды Москвы предполагалось застроить посёлками, состоящими из невысоких домов, в которых должны были быть свои библиотеки, клубы, спортивные и детские площадки, детские сады.

Основание посёлка

Первоначальный план посёлка «Сокол» (1923 год, архитекторы Б. М. Великовский, П. М. Нахман)

8 августа 1921 года В. И. Ленин подписал декрет о кооперативном жилищном строительстве, согласно которому кооперативным объединениям и отдельным гражданам предоставлялись права застройки городских участков. Тогда в Москве катастрофически не хватало жилья, а денег на его строительство власти выделяли очень мало.

Жилищно-строительное кооперативное товарищество «Сокол» было образовано в марте 1923 года, а 11 апреля состоялось первое организованное собрание кооператива. В товарищество входили сотрудники наркоматов, экономисты, художники, учителя, агрономы, техническая интеллигенция и рабочие. Первым председателем правления кооператива «Сокол» был председатель профсоюза «Всекохудожник» Василий Сахаров. Кооператив получил в аренду участок на окраине села Всехсвятского площадью 49 десятин с обязательством застроить его через 7 лет примерно 200 домами. Уже осенью 1923 года там началось строительство посёлка «Сокол».

Членам-пайщикам кооператива предоставлялось право пользоваться жилой площадью на протяжении 35 лет без каких-либо ограничений. Паевые взносы кооператива «Сокол» составляли 10,5 золотых червонцев за вступление, 30 — при выделении участка и 20 — при начале строительства. Полная стоимость коттеджа, которая выплачивалась на протяжении нескольких лет, составляла 600 червонцев. Это достаточно высокие цены, которые были далеко не всем по карману.

Происхождение названия

До сих пор нет единого мнения, почему посёлок получил название Сокол. Согласно наиболее распространённой версии, первоначально этот посёлок планировалось строить в Сокольниках — отсюда и название. Появилась даже печать с изображением сокола, держащего домик. Однако затем планы изменились, и для посёлка выделили землю близ села Всехсвятского, но жилищный кооператив своё название сохранил. По другой версии, высказанной историком П. В. Сытиным, посёлок был назван по фамилии жившего здесь агронома и животновода А. И. Сокола, который разводил в своём дворе породистых свиней. Иная версия говорит о том, что посёлок получил название от строительного инструмента — сокол штукатурный.

Проектирование и строительство

Улица Сурикова в середине 1920-х

В проектировании посёлка участвовали знаменитые архитекторы Н. В. Марковников, братья Веснины, И. И. Кондаков и А. В. Щусев. При планировке улиц применялись нестандартные пространственные решения. Дома посёлка строились по индивидуальным проектам. В основном строительство посёлка было завершено к началу 1930-х годов. Всего было построено 114 домов со всеми удобствами.

По мере строительства посёлка складывалась его социально-бытовая инфраструктура. Были построены два продовольственных магазина. Товарищество на свои средства открыло библиотеку и столовую. В посёлке были устроены две спортивные площадки. На нечётной стороне улицы Левитана был разбит парк. В 1927 году в посёлке «Сокол» открылся детский сад. В его штат входила всего одна воспитательница, а остальную работу посменно выполняли дежурные мамы.

В конце 1920-х концепция застройки «Сокола» индивидуальными жилыми домами была подвергнута критике. Идеология того времени предполагала строительство коллективных рабочих домов. Примечательно, что одним из критиков «Сокола» стал автор генплана посёлка и архитектор большинства его домов Н. В. Марковников. С учётом реалий времени в конце 1920-х — начале 1930-х в посёлке было построено несколько многоквартирных домов для рабочих.