Visite ai monumenti più vicini

Dalla metà del XIX secolo, nella chiesa di San Domenico è accolto il Pantheon degli Illustri di Sicilia, uomini e donne distinti per meriti più variegati: letterati, giuristi, artisti, poeti, personalità di importanza civile e politica.

In chiesa si possono ammirare lapidi, tombe, cenotafi e targhe che ne commemorano il ricordo.

Nel 2015 la comunità dei frati Predicatori del convento di San Domenico di Palermo si è fatta promotrice della realizzazione di un monumento funebre per il magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia insieme alla moglie e alla sua scorta il 23 maggio 1992. Dal 23 marzo 2024 riposa a San Domenico anche il grande scrittore siciliano di fama mondiale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore di uno dei romanzi più fortunati della narrativa italiana del secolo XX "Il Gattopardo", tradotto in tutte le lingue del mondo.

Il Pantheon continua ad essere un luogo vivo della memoria e dell’identità dei siciliani; un luogo in cui ad essere commemorati siano uomini che con il loro impegno – e nel caso di Giovanni Falcone sino al sacrificio della propria vita – hanno contribuito al riscatto della nostra terra.

La monumentale chiesa di San Domenico, costruita in questa forma a partire dal 1640, è anche il Pantheon degli uomini illustri di Sicilia: nelle tre navate della sua imponente architettura barocca trovano riposo il grande storico del Vespro siciliano e degli Arabi in Sicilia, Michele Amari (1806-1889); il poeta Giovanni Meli (1740-1815), vero e proprio corifeo della poesia dialettale del '700 palermitano; l'appassionato cultore di storia palermitana universalmente noto come il marchese di Villabianca (1720-1802); il più grande studioso delle tradizioni popolari siciliane, Giuseppe Pitré (1841-1916); il chimico Stanislao Cannizzaro (1826-1910) e, dopo innumerevoli altri che hanno dato dignità e onore a tutta la Sicilia, nel 2015 sono state traslate a San Domenico le spoglie del giudice palermitano Giovanni Falcone, ucciso barbaramente dalla mafia nel 1992. Nel 2019 ha qui trovato riposo l'archeologo marino Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso in un incidente aereo.

I Domenicani, giunti a Palermo già nel 1216, furono dapprima ospitati nel monastero di S. Matteo al Cassaro, nell'area dell’odierno monastero di S. Caterina, rimasto vuoto dopo il trasferimento delle monache basiliane al monastero del Ss. Salvatore.

A partire dal 1300 fu decisa l'edificazione del nuovo e più grande complesso conventuale, per il quale fu scelta quest'area risultante dal progressivo interramento del porto. Appartengono alla primitiva costruzione le tre corsie superstiti del chiostro, sulla sinistra della chiesa attuale.

La chiesa di S. Domenico venne quasi totalmente rifatta nel 1458 (di questa seconda edificazione non rimangono che alcuni tratti murari della tribuna), ed infine nel 1640, quando i padri Domenicani vollero ingrandirla. Il nuovo edificio risultò tanto ampio da sacrificare la corsia meridionale del chiostro ed occupare parte della piazza antistante. Per la costruzione delle prime due cappelle di destra fu pure demolita la cappella di S. Orsola che insisteva sull'attuale via Meli.

Il luogo in cui sorgeva il complesso conventuale, infatti, era divenuto, in tre secoli, un fitto intrigo di vicoli molto animati per via della vicinanza col porto e con le attrezzature mercantili della zona. La strada su cui la chiesa prospettava (identificabile col proseguimento della via Gagini) formava uno slargo proprio in corrispondenza della chiesa. Nel 1724, quando venne data sistemazione alla piazza, anche la facciata della chiesa ebbe una nuova veste. Questa, infatti, nel progetto originario seicentesco non prevedeva il grandioso telaio di colonne straccato dal paramento che invece fu realizzato. È probabile che la scelta sia stata influenzata da altri esempi palermitani, come la vicina chiesa di S. Ignazio o quella della Pietà, tuttavia, in questo caso risultò maggiore lo sviluppo orizzontale. I lavori della facciata si protrassero per circa 50 anni sotto la direzione di diversi architetti, tra cui Tomaso Maria Napoli, Andrea Palma, che si dedicò ai lavori del campanile destro, Giovanni Biagio Amico, Cosimo Agnetta e Lorenzo Olivier. Coppie di colonne, aggettanti rispetto al filo murario, dividono il prospetto in tre partiti; le colonne proseguono nel secondo ordine solo nel

partito centrale, mentre i laterali sono animati da nicchie e dalle statue dei papi domenicani. La pagina muraria risulta mossa dalle cromie degli stucchi, realizzati nel 1756 da Giovanni Maria Serpotta, e dalle statue che si stagliano contro il fondo trattato ad intonaco. L'insieme prende slancio verticale coi due campanili laterali, uniti al frontone curvilineo da due aeree balaustre.

La stesura complessiva della chiesa è seicentesca. Il progetto viene attribuito secondo alcuni ad Andrea Cirrincione, secondo altri a Vincenzo Tedesco. La pianta è a croce latina con ampie navate ed esteso transetto; la profonda tribuna termina con un catino semicircolare. L'interno, privo di ornamenti, fu completato intorno al 1690 e deve la sua eccezionale eleganza alle classiche e solenni forme architettoniche, e si arricchisce delle opere d'arte contenute nelle cappelle. Alcune di queste sono state riccamente ornate da altari in marmo, pitture e stucchi nel XVIII secolo.

Dal XIX secolo vi hanno trovato sepoltura gli uomini più illustri della città e la chiesa è considerata il “pantheon" di Palermo. Le sepolture ed i monumenti sono segnalati da apposite targhe, pertanto, vengono qui indicati solo i principali. Lateralmente all'ingresso sono due acquasantiere con rilievi del XV secolo. La prima cappella della navata destra è intitolata alla Madonna di Lourdes; vi è posto il monumento funebre di Emanuele Emanuele Gaetani, marchese di Villabianca, erudito e storico delle vicende cittadine, eseguito da Leonardo Pennino nel 1802 con rilievo della Trinacria. La terza cappella, Interamente ricoperta in marmi mischi, è la sepoltura della famiglia Oneto di Sperlinga; sull’altare, con colonne tortili, è la statua di s. Giuseppe di Antonello Gagini; alle pareti sono stucchi e puttini in rilievo. Ai lati sono due monumenti funebri in marmi mischi, perfettamente armonizzati alle decorazioni parietali: a destra quello di Marianna Oneto Monroy, a sinistra quello di Giacomo Majorca, conte di Francavilla. Segue la cappella dedicata a S. Anna con tela di Rosalia Novelli (XVII sec.), tra due belle statue muliebri; l'altare ha cornici in marmi mischi; ai lati due sarcofagi del XVII secolo, in marmi mischi come la balaustra. Nella quinta cappella è il monumento funebre ad Emerico Amari, eseguito da Domenico Costantino nel 1875; il patriota e giurista palermitano è raffigurato su una seggiola posta su un'alta ara, in cui è un rilievo marmoreo. Lateralmente sono i monumenti a Gaetano Daita, letterato e poeta, di Vincenzo La Parola (1903), ed a Salvatore Vico Patania, di Benedetto Civiletti (1877). La successiva cappella, preceduta da una bella balaustra curvilinea, ha altare in marmi policromi e timpano mistilineo spezzato con marmo e piatte paraste in marmo rosso e giallo; ai lati sono due sarcofagi; alle pare

ti è realizzata a fresco un'architettura fittizia.

Il transetto ha analoghi altari realizzati nel 1758 secondo un solenne ed articolato disegno di padre Lorenzo Olivier: coppie di colonne sfalzate sorreggono timpani mistilinei spezzati che culminano centro in stemmi sorretti da angeli; le decorazioni sono in marmi vari, i capitelli estremamente lavorati e le cornici doppie. Gli altari hanno volute laterali e fregi in bronzo e sono preceduti da balaustre in marmi mischi. L'altare di destra è dedicato a S. Domenico, con tela di Filippo Paladini; sulle pareti laterali sono vari altari e monumenti tra questi, il monumento a Vincenzo Errante, letterato e patriota, eseguito nel 1897 da Pasquale Civiletti, e il monumento a Giovanni Ramondetta di Gerardo Scudo su modello di Giacomo Serpotta (1691). Nella adiacente cappella d'ingresso meridionale è l'imponente monumento allo statista Francesco Crispi. La cappella a destra dell'altare maggiore contiene due rilievi, la Pietà e S. Caterina, di Antonello Gagini, ed il monumento a Domenico Lo Faso, archeologo, architetto e studioso, di Benedetto De Lisi (1864); sull'altare è un Crocifisso ligneo.

Il settecentesco altare maggiore è cinto da una balaustra curvilinea in marmi mischi. Posta su gradinata in marmo rosso dall'elegante disegno, la mensa è realizzata in marmi vari e pietre semipreziose e completato da vasotti; alle spalle dell'altare è il coro in legno intagliato. Tra i pilastri laterali sono poste due bellissime cantorie barocche in legno intagliato e dorato con eleganti transenne concluse da fregi rococò.

Nella chiesa si conserva un telone, alto quanto la navata centrale, dipinto a monocromi con disegno barocco della Crocifissione che viene esposto durante la Settimana Santa nella tribuna e che un tempo veniva fatto cadere con gran fragore durante la liturgia della notte di Pasqua

(A calata ra tila).

Alla sinistra dell'altare maggiore è la cappella del S. Cuore in cui sono custoditi il sarcofago di Michele Amari, studioso di storia siciliana e uomo politico, opera di Giuseppe Patricolo in stile neonormanno (inizio XX secolo), ed il monumento a padre Luigi Di Maggio di Salvatore Valenti (1902) in stile classico-rinascimentale; all'ingresso sono due bassorilievi di scuola gaginesca.

All'altare del transetto di sinistra, simile all'opposto, è posta la tela della "Madonna del Rosario" di Vincenzo da Pavia 1540; nello stesso cappellone sono i monumenti a Michele e Domenico Scavo, di Ignazio Marabitti, e la stele ad Emanuele Bellia, di B. De Lisi (1861). La cappella dell'ingresso laterale è dedicata a S. Giacinto di Polonia; sull'altare è un dipinto su lavagna di scuola fiamminga. Lateralmente si trovano: il monumento a Ruggero Settimo, presidente del Parlamento Siciliano rivoluzionario del 1848, di S. Valenti e D. Costantino (1865), ed il monumento a Vito La Mantia, giureconsulto e studioso del diritto siciliano, di Mario Rutelli (1912).

Nella navata sinistra, oltre il transetto, la sesta cappella è dedicata a S. Rosa da Lima con tela di Girolamo di Fiandra (XVIII secolo). Segue la cappella Di Benedetto, dove si segnala tra le altre sepolture quella di Raffaele di Benedetto, scolpita da B. De Lisi nel 1870. La quarta cappella ha altare in marmi e stucchi, quindi è l'accesso al chiostro. Tra la seconda e la terza cappella è il bel monumento funebre, in stile liberty (1904), a Francesco Paolo Perez, politico e letterato, sindaco di Palermo e ministro nel 1877. Sull'altare della seconda cappella è la statua in terracotta di S. Caterina da Siena, di scuola siciliana (XVI secolo). Il primo monumento vicino all’ıngresso è dedicato a Francesco Ferrara, statista ed economista.

Il convento di S. Domenico si estendeva a settentrione della chiesa ed occupava un vastissimo isolato tra le vie Gagini, ad occidente, via Valverde a nord, via Bambinai e largo Cavalieri di Malta ad oriente, e confinava col monastero di Valverde. Questa grande area comprendeva, oltre al chiostro trecentesco, altre due corti di maggiori dimensioni, di cui uno, con accesso da via Bambinai, ancor oggi visibile; il secondo cortile è stato varie volte trasformato ed oggi è circondato da abitazioni private. Nei locali del convento avevano sede, fin dal XV secolo, una scuola di Filosofia e Teologia, una fornitissima biblioteca, ancor oggi fruibile, e l'Accademia degli Accesi, fondata nella seconda metà del XVI secolo. II convento fu inoltre la prima sede cittadina del Tribunale dell’Inquisizione, istituito nel 1261.

Il chiostro trecentesco conserva tre delle originarie corsie sostenute da coppie di colonnine binate ed archi ogivali, dove sono parzialmente visibili affreschi dei secoli XV e XVI. Vi ha sede dal 1873 la Società Siciliana di Storia Patria, istituita nel 1863 in ricordo delle imprese risorgimentali; alla realizzazione dell'istituto hanno collaborato insigni studiosi, intellettuali e politici siciliani; al suo interno sono il Museo del Risorgimento, inaugurato nel 1918, con una raccolta di cimeli e documenti garibaldini, ed una biblioteca che raccoglie in più di 250.000 volumi di scritti storici sulla Sicilia. Restaurato nel dopoguerra e riaperto nel 1961, il museo è oggi punto di riferimento di molti studiosi; è inoltre attivo centro di promozione culturale.

48 Recomendado por los habitantes de la zona

Chiesa di San Domenico

Piazza San DomenicoDalla metà del XIX secolo, nella chiesa di San Domenico è accolto il Pantheon degli Illustri di Sicilia, uomini e donne distinti per meriti più variegati: letterati, giuristi, artisti, poeti, personalità di importanza civile e politica.

In chiesa si possono ammirare lapidi, tombe, cenotafi e targhe che ne commemorano il ricordo.

Nel 2015 la comunità dei frati Predicatori del convento di San Domenico di Palermo si è fatta promotrice della realizzazione di un monumento funebre per il magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia insieme alla moglie e alla sua scorta il 23 maggio 1992. Dal 23 marzo 2024 riposa a San Domenico anche il grande scrittore siciliano di fama mondiale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore di uno dei romanzi più fortunati della narrativa italiana del secolo XX "Il Gattopardo", tradotto in tutte le lingue del mondo.

Il Pantheon continua ad essere un luogo vivo della memoria e dell’identità dei siciliani; un luogo in cui ad essere commemorati siano uomini che con il loro impegno – e nel caso di Giovanni Falcone sino al sacrificio della propria vita – hanno contribuito al riscatto della nostra terra.

La monumentale chiesa di San Domenico, costruita in questa forma a partire dal 1640, è anche il Pantheon degli uomini illustri di Sicilia: nelle tre navate della sua imponente architettura barocca trovano riposo il grande storico del Vespro siciliano e degli Arabi in Sicilia, Michele Amari (1806-1889); il poeta Giovanni Meli (1740-1815), vero e proprio corifeo della poesia dialettale del '700 palermitano; l'appassionato cultore di storia palermitana universalmente noto come il marchese di Villabianca (1720-1802); il più grande studioso delle tradizioni popolari siciliane, Giuseppe Pitré (1841-1916); il chimico Stanislao Cannizzaro (1826-1910) e, dopo innumerevoli altri che hanno dato dignità e onore a tutta la Sicilia, nel 2015 sono state traslate a San Domenico le spoglie del giudice palermitano Giovanni Falcone, ucciso barbaramente dalla mafia nel 1992. Nel 2019 ha qui trovato riposo l'archeologo marino Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso in un incidente aereo.

I Domenicani, giunti a Palermo già nel 1216, furono dapprima ospitati nel monastero di S. Matteo al Cassaro, nell'area dell’odierno monastero di S. Caterina, rimasto vuoto dopo il trasferimento delle monache basiliane al monastero del Ss. Salvatore.

A partire dal 1300 fu decisa l'edificazione del nuovo e più grande complesso conventuale, per il quale fu scelta quest'area risultante dal progressivo interramento del porto. Appartengono alla primitiva costruzione le tre corsie superstiti del chiostro, sulla sinistra della chiesa attuale.

La chiesa di S. Domenico venne quasi totalmente rifatta nel 1458 (di questa seconda edificazione non rimangono che alcuni tratti murari della tribuna), ed infine nel 1640, quando i padri Domenicani vollero ingrandirla. Il nuovo edificio risultò tanto ampio da sacrificare la corsia meridionale del chiostro ed occupare parte della piazza antistante. Per la costruzione delle prime due cappelle di destra fu pure demolita la cappella di S. Orsola che insisteva sull'attuale via Meli.

Il luogo in cui sorgeva il complesso conventuale, infatti, era divenuto, in tre secoli, un fitto intrigo di vicoli molto animati per via della vicinanza col porto e con le attrezzature mercantili della zona. La strada su cui la chiesa prospettava (identificabile col proseguimento della via Gagini) formava uno slargo proprio in corrispondenza della chiesa. Nel 1724, quando venne data sistemazione alla piazza, anche la facciata della chiesa ebbe una nuova veste. Questa, infatti, nel progetto originario seicentesco non prevedeva il grandioso telaio di colonne straccato dal paramento che invece fu realizzato. È probabile che la scelta sia stata influenzata da altri esempi palermitani, come la vicina chiesa di S. Ignazio o quella della Pietà, tuttavia, in questo caso risultò maggiore lo sviluppo orizzontale. I lavori della facciata si protrassero per circa 50 anni sotto la direzione di diversi architetti, tra cui Tomaso Maria Napoli, Andrea Palma, che si dedicò ai lavori del campanile destro, Giovanni Biagio Amico, Cosimo Agnetta e Lorenzo Olivier. Coppie di colonne, aggettanti rispetto al filo murario, dividono il prospetto in tre partiti; le colonne proseguono nel secondo ordine solo nel

partito centrale, mentre i laterali sono animati da nicchie e dalle statue dei papi domenicani. La pagina muraria risulta mossa dalle cromie degli stucchi, realizzati nel 1756 da Giovanni Maria Serpotta, e dalle statue che si stagliano contro il fondo trattato ad intonaco. L'insieme prende slancio verticale coi due campanili laterali, uniti al frontone curvilineo da due aeree balaustre.

La stesura complessiva della chiesa è seicentesca. Il progetto viene attribuito secondo alcuni ad Andrea Cirrincione, secondo altri a Vincenzo Tedesco. La pianta è a croce latina con ampie navate ed esteso transetto; la profonda tribuna termina con un catino semicircolare. L'interno, privo di ornamenti, fu completato intorno al 1690 e deve la sua eccezionale eleganza alle classiche e solenni forme architettoniche, e si arricchisce delle opere d'arte contenute nelle cappelle. Alcune di queste sono state riccamente ornate da altari in marmo, pitture e stucchi nel XVIII secolo.

Dal XIX secolo vi hanno trovato sepoltura gli uomini più illustri della città e la chiesa è considerata il “pantheon" di Palermo. Le sepolture ed i monumenti sono segnalati da apposite targhe, pertanto, vengono qui indicati solo i principali. Lateralmente all'ingresso sono due acquasantiere con rilievi del XV secolo. La prima cappella della navata destra è intitolata alla Madonna di Lourdes; vi è posto il monumento funebre di Emanuele Emanuele Gaetani, marchese di Villabianca, erudito e storico delle vicende cittadine, eseguito da Leonardo Pennino nel 1802 con rilievo della Trinacria. La terza cappella, Interamente ricoperta in marmi mischi, è la sepoltura della famiglia Oneto di Sperlinga; sull’altare, con colonne tortili, è la statua di s. Giuseppe di Antonello Gagini; alle pareti sono stucchi e puttini in rilievo. Ai lati sono due monumenti funebri in marmi mischi, perfettamente armonizzati alle decorazioni parietali: a destra quello di Marianna Oneto Monroy, a sinistra quello di Giacomo Majorca, conte di Francavilla. Segue la cappella dedicata a S. Anna con tela di Rosalia Novelli (XVII sec.), tra due belle statue muliebri; l'altare ha cornici in marmi mischi; ai lati due sarcofagi del XVII secolo, in marmi mischi come la balaustra. Nella quinta cappella è il monumento funebre ad Emerico Amari, eseguito da Domenico Costantino nel 1875; il patriota e giurista palermitano è raffigurato su una seggiola posta su un'alta ara, in cui è un rilievo marmoreo. Lateralmente sono i monumenti a Gaetano Daita, letterato e poeta, di Vincenzo La Parola (1903), ed a Salvatore Vico Patania, di Benedetto Civiletti (1877). La successiva cappella, preceduta da una bella balaustra curvilinea, ha altare in marmi policromi e timpano mistilineo spezzato con marmo e piatte paraste in marmo rosso e giallo; ai lati sono due sarcofagi; alle pare

ti è realizzata a fresco un'architettura fittizia.

Il transetto ha analoghi altari realizzati nel 1758 secondo un solenne ed articolato disegno di padre Lorenzo Olivier: coppie di colonne sfalzate sorreggono timpani mistilinei spezzati che culminano centro in stemmi sorretti da angeli; le decorazioni sono in marmi vari, i capitelli estremamente lavorati e le cornici doppie. Gli altari hanno volute laterali e fregi in bronzo e sono preceduti da balaustre in marmi mischi. L'altare di destra è dedicato a S. Domenico, con tela di Filippo Paladini; sulle pareti laterali sono vari altari e monumenti tra questi, il monumento a Vincenzo Errante, letterato e patriota, eseguito nel 1897 da Pasquale Civiletti, e il monumento a Giovanni Ramondetta di Gerardo Scudo su modello di Giacomo Serpotta (1691). Nella adiacente cappella d'ingresso meridionale è l'imponente monumento allo statista Francesco Crispi. La cappella a destra dell'altare maggiore contiene due rilievi, la Pietà e S. Caterina, di Antonello Gagini, ed il monumento a Domenico Lo Faso, archeologo, architetto e studioso, di Benedetto De Lisi (1864); sull'altare è un Crocifisso ligneo.

Il settecentesco altare maggiore è cinto da una balaustra curvilinea in marmi mischi. Posta su gradinata in marmo rosso dall'elegante disegno, la mensa è realizzata in marmi vari e pietre semipreziose e completato da vasotti; alle spalle dell'altare è il coro in legno intagliato. Tra i pilastri laterali sono poste due bellissime cantorie barocche in legno intagliato e dorato con eleganti transenne concluse da fregi rococò.

Nella chiesa si conserva un telone, alto quanto la navata centrale, dipinto a monocromi con disegno barocco della Crocifissione che viene esposto durante la Settimana Santa nella tribuna e che un tempo veniva fatto cadere con gran fragore durante la liturgia della notte di Pasqua

(A calata ra tila).

Alla sinistra dell'altare maggiore è la cappella del S. Cuore in cui sono custoditi il sarcofago di Michele Amari, studioso di storia siciliana e uomo politico, opera di Giuseppe Patricolo in stile neonormanno (inizio XX secolo), ed il monumento a padre Luigi Di Maggio di Salvatore Valenti (1902) in stile classico-rinascimentale; all'ingresso sono due bassorilievi di scuola gaginesca.

All'altare del transetto di sinistra, simile all'opposto, è posta la tela della "Madonna del Rosario" di Vincenzo da Pavia 1540; nello stesso cappellone sono i monumenti a Michele e Domenico Scavo, di Ignazio Marabitti, e la stele ad Emanuele Bellia, di B. De Lisi (1861). La cappella dell'ingresso laterale è dedicata a S. Giacinto di Polonia; sull'altare è un dipinto su lavagna di scuola fiamminga. Lateralmente si trovano: il monumento a Ruggero Settimo, presidente del Parlamento Siciliano rivoluzionario del 1848, di S. Valenti e D. Costantino (1865), ed il monumento a Vito La Mantia, giureconsulto e studioso del diritto siciliano, di Mario Rutelli (1912).

Nella navata sinistra, oltre il transetto, la sesta cappella è dedicata a S. Rosa da Lima con tela di Girolamo di Fiandra (XVIII secolo). Segue la cappella Di Benedetto, dove si segnala tra le altre sepolture quella di Raffaele di Benedetto, scolpita da B. De Lisi nel 1870. La quarta cappella ha altare in marmi e stucchi, quindi è l'accesso al chiostro. Tra la seconda e la terza cappella è il bel monumento funebre, in stile liberty (1904), a Francesco Paolo Perez, politico e letterato, sindaco di Palermo e ministro nel 1877. Sull'altare della seconda cappella è la statua in terracotta di S. Caterina da Siena, di scuola siciliana (XVI secolo). Il primo monumento vicino all’ıngresso è dedicato a Francesco Ferrara, statista ed economista.

Il convento di S. Domenico si estendeva a settentrione della chiesa ed occupava un vastissimo isolato tra le vie Gagini, ad occidente, via Valverde a nord, via Bambinai e largo Cavalieri di Malta ad oriente, e confinava col monastero di Valverde. Questa grande area comprendeva, oltre al chiostro trecentesco, altre due corti di maggiori dimensioni, di cui uno, con accesso da via Bambinai, ancor oggi visibile; il secondo cortile è stato varie volte trasformato ed oggi è circondato da abitazioni private. Nei locali del convento avevano sede, fin dal XV secolo, una scuola di Filosofia e Teologia, una fornitissima biblioteca, ancor oggi fruibile, e l'Accademia degli Accesi, fondata nella seconda metà del XVI secolo. II convento fu inoltre la prima sede cittadina del Tribunale dell’Inquisizione, istituito nel 1261.

Il chiostro trecentesco conserva tre delle originarie corsie sostenute da coppie di colonnine binate ed archi ogivali, dove sono parzialmente visibili affreschi dei secoli XV e XVI. Vi ha sede dal 1873 la Società Siciliana di Storia Patria, istituita nel 1863 in ricordo delle imprese risorgimentali; alla realizzazione dell'istituto hanno collaborato insigni studiosi, intellettuali e politici siciliani; al suo interno sono il Museo del Risorgimento, inaugurato nel 1918, con una raccolta di cimeli e documenti garibaldini, ed una biblioteca che raccoglie in più di 250.000 volumi di scritti storici sulla Sicilia. Restaurato nel dopoguerra e riaperto nel 1961, il museo è oggi punto di riferimento di molti studiosi; è inoltre attivo centro di promozione culturale.

La Compagnia del SS. Rosario fu istituita nel 1568 ed accoglieva, fra gli altri, il ceto più abbiente tra artigiani e commercianti; tra i confrati furono Pietro Novelli e Giacomo Serpotta che vi hanno lasciato importantissime opere. La Compagnia utilizzava inizialmente l'oratorio di S. Orsola a S. Domenico, oggi non più esistente; qualche anno più tardi (1573), ad opera del confrate Giuseppe Giacalone, venne sistemato questo oratorio che divenne, anche per l'opera di altri confrati, uno dei più eleganti e ricchi d'arte della città. Il cappellone fu terminato nel 1627, con l'acquisto di un lotto limitrofo. Nei primi anni del '700 fu eseguita la decorazione in stucco. L'aula dell'oratorio costituisce il culmine dell'arte decorativa tipica di queste costruzioni ed un “unicum” nel genere degli oratori; infatti, oltre alla splendida decorazione a stucco che vi produsse Giacomo Serpotta, l'aula è una vera galleria della pittura seicentesca poiché raccoglie tele di autori fiamminghi, genovesi, italiani e siciliani e di scuola caravaggesca.

Superato il classico portale d’ingresso, eseguito nell'ultimo ventennio del XVIII secolo su progetto di Vincenzo Fiorelli, si accede ad un antioratorio rettangolare con decorazioni neoclassiche, soffitto volta ribassata e lacunari esagonali. Nella controparete di facciata è un portale barocco. Questo ambiente si conclude con l'altare del Crocifisso, con Crocifisso ligneo del XVIII secolo e reliquario, posto in un'edicola classica. Dalle due porte del lato destro si accede alla sala dell'oratorio, disposto ortogonalmente al vestibolo. La sala rettangolare ha un piccolo cappellone retto. Alle pareti si snoda la sequenza delle pitture, eseguite nella prima metà del '600 da vari pittori, con la raffigurazione dei Misteri del SS. Rosario, alternate alle sculture delle Virtù cristiane, approntate da Giacomo Serpotta.

Nella fascia superiore, ai lati delle finestre, sono medaglioni in stucco con “Storie della Genesi e dell'Apocalisse”, retti da putti. Sulla parete d'ingresso sono: la "Resurrezione", l'“Ascensione", la "Discesa dello Spirito Santo", di Pietro Novelli, l'Ascensione della Vergine" e "S. Caterina”. Sulla parete di destra sono: l'"Orazione nell'orto", la "Flagellazione” di Mattia Stomer, la "Coronazione di spine" e la "Salita al Calvario" di artisti fiamminghi e la "Crocifissione" di scuola di Van Dyck.

Sulla parete opposta sono: l'Annunciazione, di Giacomo Lo Verde, la "Visitazione" di Guglielmo Borremans, eseguita verso la fine del terzo decennio del '700, la "Natività e la "Presentazione al tempio" di scuola di Pietro Novelli e la “Disputa tra i dottori dello stesso Novelli.

L'ovale al centro della volta fu affrescato da Pietro Novelli nel 1628 con l'Incoronazione della Vergine; i quattro piccoli affreschi agli angoli furono aggiunti da G. Borremans nel '700. La decorazione scultorea riveste con armonia ed organicità le pareti lasciate libere dalle pitture; un vasto repertorio scultoreo anima la semplice aula, con figure di putti, dame, cavalieri, tutte perfettamente definite con dovizia di particolari e disposte con magistrale eleganza a fondersi in un unico organismo compositivo. A queste si alternano le statue delle dodici Virtù, vero capolavoro serpottiano in cui si rivela la vena ormai classica dell'autore. Sulla seconda allegoria del lato destro è la firma del Serpotta, costituita da una lucertola o piccola serpe".

La sala ha elegante pavimento in maiolica a mattonelle bianche e nere. Il presbiterio è introdotto dall'arco trionfale affiancato dalle statue della Giustizia (destra) e Sapienza (sinistra). L'arco è sormontato da un drappo in funzione di cartiglio. Sull'altare è la “Madonna e Santi" dipinta da Antonio Van Dyck nel 1628. Quest'opera, dalla quale furono tratte molte copie, ebbe una grande influenza nella pittura siciliana del XVII secolo e rappresento il genere più apprezzato per gli oratori di compagnie facoltose che facevano a gara per aggiudicarsi le opere degli artisti più rinomati e meglio pagati. Alla pala si affiancano le statue della Grazia e della Provvidenza. Il presbiterio e coperto da fantasioso cupolino decorato da stucchi con una teoria di piccole figure affacciate.

(Fonte: A. Chirco, Palermo: La città ritrovata : Itinerari entro le mura. 3 ed. Palermo : D. Flaccovio, 2005)

6 Recomendado por los habitantes de la zona

Oratorio del Santissimo Rosario in San Domenico

2 Via BambinaiLa Compagnia del SS. Rosario fu istituita nel 1568 ed accoglieva, fra gli altri, il ceto più abbiente tra artigiani e commercianti; tra i confrati furono Pietro Novelli e Giacomo Serpotta che vi hanno lasciato importantissime opere. La Compagnia utilizzava inizialmente l'oratorio di S. Orsola a S. Domenico, oggi non più esistente; qualche anno più tardi (1573), ad opera del confrate Giuseppe Giacalone, venne sistemato questo oratorio che divenne, anche per l'opera di altri confrati, uno dei più eleganti e ricchi d'arte della città. Il cappellone fu terminato nel 1627, con l'acquisto di un lotto limitrofo. Nei primi anni del '700 fu eseguita la decorazione in stucco. L'aula dell'oratorio costituisce il culmine dell'arte decorativa tipica di queste costruzioni ed un “unicum” nel genere degli oratori; infatti, oltre alla splendida decorazione a stucco che vi produsse Giacomo Serpotta, l'aula è una vera galleria della pittura seicentesca poiché raccoglie tele di autori fiamminghi, genovesi, italiani e siciliani e di scuola caravaggesca.

Superato il classico portale d’ingresso, eseguito nell'ultimo ventennio del XVIII secolo su progetto di Vincenzo Fiorelli, si accede ad un antioratorio rettangolare con decorazioni neoclassiche, soffitto volta ribassata e lacunari esagonali. Nella controparete di facciata è un portale barocco. Questo ambiente si conclude con l'altare del Crocifisso, con Crocifisso ligneo del XVIII secolo e reliquario, posto in un'edicola classica. Dalle due porte del lato destro si accede alla sala dell'oratorio, disposto ortogonalmente al vestibolo. La sala rettangolare ha un piccolo cappellone retto. Alle pareti si snoda la sequenza delle pitture, eseguite nella prima metà del '600 da vari pittori, con la raffigurazione dei Misteri del SS. Rosario, alternate alle sculture delle Virtù cristiane, approntate da Giacomo Serpotta.

Nella fascia superiore, ai lati delle finestre, sono medaglioni in stucco con “Storie della Genesi e dell'Apocalisse”, retti da putti. Sulla parete d'ingresso sono: la "Resurrezione", l'“Ascensione", la "Discesa dello Spirito Santo", di Pietro Novelli, l'Ascensione della Vergine" e "S. Caterina”. Sulla parete di destra sono: l'"Orazione nell'orto", la "Flagellazione” di Mattia Stomer, la "Coronazione di spine" e la "Salita al Calvario" di artisti fiamminghi e la "Crocifissione" di scuola di Van Dyck.

Sulla parete opposta sono: l'Annunciazione, di Giacomo Lo Verde, la "Visitazione" di Guglielmo Borremans, eseguita verso la fine del terzo decennio del '700, la "Natività e la "Presentazione al tempio" di scuola di Pietro Novelli e la “Disputa tra i dottori dello stesso Novelli.

L'ovale al centro della volta fu affrescato da Pietro Novelli nel 1628 con l'Incoronazione della Vergine; i quattro piccoli affreschi agli angoli furono aggiunti da G. Borremans nel '700. La decorazione scultorea riveste con armonia ed organicità le pareti lasciate libere dalle pitture; un vasto repertorio scultoreo anima la semplice aula, con figure di putti, dame, cavalieri, tutte perfettamente definite con dovizia di particolari e disposte con magistrale eleganza a fondersi in un unico organismo compositivo. A queste si alternano le statue delle dodici Virtù, vero capolavoro serpottiano in cui si rivela la vena ormai classica dell'autore. Sulla seconda allegoria del lato destro è la firma del Serpotta, costituita da una lucertola o piccola serpe".

La sala ha elegante pavimento in maiolica a mattonelle bianche e nere. Il presbiterio è introdotto dall'arco trionfale affiancato dalle statue della Giustizia (destra) e Sapienza (sinistra). L'arco è sormontato da un drappo in funzione di cartiglio. Sull'altare è la “Madonna e Santi" dipinta da Antonio Van Dyck nel 1628. Quest'opera, dalla quale furono tratte molte copie, ebbe una grande influenza nella pittura siciliana del XVII secolo e rappresento il genere più apprezzato per gli oratori di compagnie facoltose che facevano a gara per aggiudicarsi le opere degli artisti più rinomati e meglio pagati. Alla pala si affiancano le statue della Grazia e della Provvidenza. Il presbiterio e coperto da fantasioso cupolino decorato da stucchi con una teoria di piccole figure affacciate.

(Fonte: A. Chirco, Palermo: La città ritrovata : Itinerari entro le mura. 3 ed. Palermo : D. Flaccovio, 2005)

L'oratorio e le sale d esso attigue furono costruiti nella seconda metà del XVII secolo dalla Compagnia del Rosario, fondata nel 1570 presso il convento dei Domenicani riformati dal B. Pietro Geremia.

"Nell'oratorio le statue del Serpotta dialogano con la luce con movimenti ora appena accennati, ora diretti e sostenuti; il ritmo e l'incalzare delle scene rende partecipe lo spettatore del mistero che vi si celebra in un vortice di seduzione mistica, che non ha però nulla di estatico, anzi è pervaso d una sensibilità tutta terrena ed attuale nel rincorrersi delle figure di popolane e fanciulli. Seppure ispirate dall'elegante disegno barocco, l'esuberanza e la drammaticità delle scene indicano una straordinaria ricerca di attualità: l'impressione è che le figure, poste in posizione dominante e realizzate con grande naturalità di sembianze e gesti, più che rappresentare virtù e beatitudini, siano in realtà la raffigurazione dell'intero popolo delle strade di Palermo, spettatore delle celebrazioni che si svolgono all'interno, vera scena di questo tormentato teatro barocco."

(Tratto da: A. Chirco, Palermo la città ritrovata. Palermo, D. Flaccovio, 2005)

53 Recomendado por los habitantes de la zona

Oratorio di Santa Cita

3 Via ValverdeL'oratorio e le sale d esso attigue furono costruiti nella seconda metà del XVII secolo dalla Compagnia del Rosario, fondata nel 1570 presso il convento dei Domenicani riformati dal B. Pietro Geremia.

"Nell'oratorio le statue del Serpotta dialogano con la luce con movimenti ora appena accennati, ora diretti e sostenuti; il ritmo e l'incalzare delle scene rende partecipe lo spettatore del mistero che vi si celebra in un vortice di seduzione mistica, che non ha però nulla di estatico, anzi è pervaso d una sensibilità tutta terrena ed attuale nel rincorrersi delle figure di popolane e fanciulli. Seppure ispirate dall'elegante disegno barocco, l'esuberanza e la drammaticità delle scene indicano una straordinaria ricerca di attualità: l'impressione è che le figure, poste in posizione dominante e realizzate con grande naturalità di sembianze e gesti, più che rappresentare virtù e beatitudini, siano in realtà la raffigurazione dell'intero popolo delle strade di Palermo, spettatore delle celebrazioni che si svolgono all'interno, vera scena di questo tormentato teatro barocco."

(Tratto da: A. Chirco, Palermo la città ritrovata. Palermo, D. Flaccovio, 2005)

Costruita nel 1586 su una preesistente chiesa del trecento dedicata alla Santa toscana, S. Zita con annesso ospedale, che divenne convento domenicano intorno al XV secolo. Accanto alla piccola chiesa trecentesca, nel 1458 venne eretta una seconda chiesa; ambedue vennero demolite per la costruzione dell’attuale grande edificio ecclesiale, cominciato nel 1586. La nuova chiesa, eretta su progetto di Giuseppe Giacalone in solenni forme tardo-rinascimentali, fu aperta nel 1603.

Dopo il secondo conflitto mondiale, l’edificio ha subito delle notevoli demolizioni, cambiando notevolmente la sua struttura. In quel periodo la chiesa venne adattata ad altri usi, tra cui quello di deposito di derrate alimentari ed aula di Tribunale. Riaperta dopo la guerra e dedicata a S. Mamiliano vi rimangono la grande navata centrale ed il largo transetto, oltre il quale si aprono cinque cappelle, tra cui il cappellone centrale con profondo coro. Fortunatamente, splendidi affreschi ed interessanti opere d’arte realizzate da illustri artisti, come: Antonio Grano, Antonello Gagini, Filippo Paladini etc. si sono conservati.

Di notevole interesse è la Cappella di Maria SS. Del Rosario, splendido esempio di decorazione a marmi mischi. La cappella, la cui definizione si protrasse dal 1696 al 1722, è interamente ricoperta da pannelli in marmo disegnato ad intaglio in cui sono contenuti i dieci Misteri del Rosario, scolpiti da Gioacchino Vitagliano; di eccezionale fattura è il paliotto dell’altare, con incrostazioni di pietre semipreziose, ed il pavimento, costituito da lapidi sepolcrali variamente lavorate.

Chiesa di San Mamiliano

1 Via SquarcialupoCostruita nel 1586 su una preesistente chiesa del trecento dedicata alla Santa toscana, S. Zita con annesso ospedale, che divenne convento domenicano intorno al XV secolo. Accanto alla piccola chiesa trecentesca, nel 1458 venne eretta una seconda chiesa; ambedue vennero demolite per la costruzione dell’attuale grande edificio ecclesiale, cominciato nel 1586. La nuova chiesa, eretta su progetto di Giuseppe Giacalone in solenni forme tardo-rinascimentali, fu aperta nel 1603.

Dopo il secondo conflitto mondiale, l’edificio ha subito delle notevoli demolizioni, cambiando notevolmente la sua struttura. In quel periodo la chiesa venne adattata ad altri usi, tra cui quello di deposito di derrate alimentari ed aula di Tribunale. Riaperta dopo la guerra e dedicata a S. Mamiliano vi rimangono la grande navata centrale ed il largo transetto, oltre il quale si aprono cinque cappelle, tra cui il cappellone centrale con profondo coro. Fortunatamente, splendidi affreschi ed interessanti opere d’arte realizzate da illustri artisti, come: Antonio Grano, Antonello Gagini, Filippo Paladini etc. si sono conservati.

Di notevole interesse è la Cappella di Maria SS. Del Rosario, splendido esempio di decorazione a marmi mischi. La cappella, la cui definizione si protrasse dal 1696 al 1722, è interamente ricoperta da pannelli in marmo disegnato ad intaglio in cui sono contenuti i dieci Misteri del Rosario, scolpiti da Gioacchino Vitagliano; di eccezionale fattura è il paliotto dell’altare, con incrostazioni di pietre semipreziose, ed il pavimento, costituito da lapidi sepolcrali variamente lavorate.

Ubicata in piazza San Giacomo la Marina, nell’antica contrada della “Tavola Tonda al Castellamare” (così chiamata per la presenza, un tempo, di numerosi fondaci e locande), tra il vecchio mercato della Vucciria e l’antico porto della Cala, la Chiesa di Santa Maria La Nova nacque dalla trasformazione di un oratorio annesso ad un’ospedale per la cura dei pellegrini eretto nel 1339 poi diventato Casa di Disciplina.

Nella stessa piazza, fino al 1860, quando se ne decretò la demolizione a seguito dei danneggiamenti causati dalle cannoniere borboniche durante i moti palermitani, esisteva l’antica chiesa di San Giacomo la Marina, fondata in epoca normanna, probabilmente dalla trasformazione di una moschea araba, anche se questa tesi non è suffragata da fonti documentarie certe, e quei pochi indizi di cui siamo in possesso dovrebbero essere verificati e approfonditi.

La nuova edificazione (da qui la denominazione di “Nova”) fu decisa dalla Confraternita di Santa Maria la Nova attorno al 1520 (pare a seguito di un evento ritenuto miracoloso), anche se la costruzione, nel cui cantiere lavorarono i “maestri fabbricatori” Giuseppe Spatafora e Giuseppe Giacalone, si protrasse per diversi decenni (fu compiuta nelle sue strutture principali almeno, nel 1582).

Nel 1585 vi fu istituita la Deputazione per la Redenzione dei Cattivi (dal latino captivi, cioè prigionieri), che aveva come compito istituzionale la raccolta delle elemosine per il riscatto degli schiavi cristiani fatti prigionieri dai turchi.

Il sacro edificio, durante l’ultimo conflitto mondiale, come tanti altri monumenti della città, veniva danneggiato in una incursione aerea nemica avvenuta nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo 1943. Gli effetti della deflagrazione di un ordigno caduto nelle sue vicinanze causarono il crollo del tetto del tiburio, e alcuni danni, per fortuna di poca entità, all’interno e agli infissi.

La chiesa di Santa Maria la Nova detiene il titolo parrocchiale e ha sempre svolto un ruolo di rilievo, sia nelle vicende religiose che in quelle economiche-sociali del quartiere della “Loggia” che fino alla metà del Novecento fu il centro del cuore economico della città.

Per quanto riguarda la configurazione esterna, questo edificio religioso rappresenta un mirabile esempio di architettura della prima metà del sec. XVI, testimonianza emblematica dell’architettura cinquecentesca a Palermo, ancora incentrata sull’evidente adesione a schemi di gusto Gotico-Catalano, a lungo presenti nell’architettura palermitana.

Di notevole importanza è l’elegante portico con loggiato il “Tocco”, sempre presente nelle chiese dei quartieri mercantili, che ingentilisce la facciata principale e precede l’ingresso alla chiesa.

Rinserrato fra due piloni angolari caratterizzati da aperture cieche che creano un plastico gioco di sporgenze, presenta tre arcate a mezzo sesto con ghiere a rincasso sorrette da due colonne in marmo con capitelli corinzi finemente lavorati.

La copertura del portico è costituita da volte a crociera costolonate con chiavi pendule, elementi riconoscibili della tradizione Gotico-Catalano: il loggiato è chiuso da una cancellata in ferro battuto.

L’osservatore attento non potrà fare a meno di notare che la facciata, nella sua parte superiore, si differenzia notevolmente dalla parte inferiore sia nello stile che nella muratura. Questa situazione deriva dagli interventi, piuttosto significativi, che interessarono l’edificio religioso nella prima metà dell’ottocento, dove è stato interamente realizzato in stile neogotico l’ordine superiore della facciata. Questo secondo ordine scandito da leggere paraste e chiuso da una cornicione con eleganti figurazioni scultoree a motivi “conchiliformi”, racchiude un oratorio della fine del XVI secolo di cui, sul lato sinistro, rimane una finestra dell’epoca; il risultato è tutto sommato, gradevole.

Si accede alla chiesa da un piccolo portale architravato sormontato da un medaglione in stucco dove è rappresentata la stella a otto punte simbolo della “Vergine”.

Nella parete di controfacciata, in una nicchia sopra il portale si trova una statua di Sant’Alessio protettore dei mendicanti.

L’architettura interna, di ordine corinzio, risulta molto pacata nel suo apparato ordinale di lesene che legano in modo sintatticamente corretto le pareti delle navate laterali con le volte. L’aula basilicale a triplice navata senza transetto di scuola gaginesca è caratterizzata da archi a pieno sesto che poggiano su colonne monolite con eleganti capitelli corinzi dove, una modesta illuminazione naturale che penetra appena dalle alte finestre laterali, crea suggestioni particolari.

Presenta pregevoli addobbi di stucchi settecenteschi, gustosamente distribuiti attribuiti a Procopio Serpotta. La tribuna ottagona con cupola, progettata dal piemontese Giorgio Di Faccio, di impianto centrico, è di chiaro stile rinascimentale.

Le navate laterali sono fiancheggiate da “rientranze” ricavate dallo spessore dei muri su entrambi i lati (solo una, la seconda di destra, è una cappella profonda, intitolata a Santa Maria la Nova) dove, anche se purtroppo molte sono state trafugate, si possono ammirare ancora opere d’arte di notevole interesse e valore artistico .

Il pavimento in marmo della navata centrale con stelle ad otto punte, che rimanda simbolicamente alla Vergine, è opera novecentesca realizzata su disegno di Francesco Paolo Palazzotto.

Lato destro

La prima nicchia a destra dell’ingresso custodisce una pregevole tela settecentesca di Carmelo Salpietra che raffigura “l’Angelo custode”.

Degna di nota la cappella che segue intitolata a Santa Maria la Nova, come dicevo l’unica cappella vera e propria. Sulla volta troviamo pregevoli affreschi che raffigurano la Vergine con i quattro Evangelisti.

Alle pareti tre elaborati monumenti funebri d’ispirazione manierista appartenenti alla nobile famiglia Giancardo, che un tempo deteneva il patrocinio della cappella, e sull’altare un dipinto settecentesco di notevole interesse che raffigura “La Madonna con Gesù e Santi” di Antonio Manno, allievo del più celebre pittore Vito D’Anna.

Nella cappella, entrando a destra, è custodito un dipinto su ardesia del tardo cinquecento che raffigura Cristo e la Vergine.

Nella nicchia successiva si trova un magnifico dipinto del 1774 ancora di Antonio Manno intitolato “Il Transito della Vergine”.

Successivamente troviamo l’ingresso alla sacrestia sormontato da un elegante balconcino di gusto rococò in funzione di cantoria.

Nell’ultima nicchia della navata si trova un monumento funebre in marmo.

Proseguendo arriviamo alla prima cappelletta dell’emiciclo destro della tribuna dove è collocato un dipinto che raffigura la Madonna del Lume del pittore Luigi Lo Jacono del 1883 con ai piedi un fonte battesimale.

Andando avanti troviamo un piccolo altare a mischio con la tela cinquececentesca che rappresenta “ Il ritrovamento della Croce” del pittore lombardo Giulio Musca.

Lato sinistro

Nella prima nicchia di sinistra una pregevole tela ancora di Antonio Manno “La Sacra famiglia e Santa Rosalia “ (1774) e ai piedi della nicchia il Gonfalone della confraternita dei “Cassari”.

Appare di notevole interesse la nicchia seguente, dove troviamo un crocifisso ligneo dei XVIII secolo assai efficace e accanto, la statua lignea della “Vergine Addolorata” di Girolamo Bagnasco; ai piedi il simulacro del Cristo morto che, insieme all’Addolorata vengono portati in processione dall’antica confraternita dei Cassari il Venerdì Santo.

Nella nicchia che segue possiamo ammirare un’altra opera di Antonio Manno “La Madonna di Monserrato” con i santi Ninfa, Antonio Abate, Nicola di Bari e Sebastiano sempre del 1774.

Più avanti si trova l’ingresso laterale alla chiesa sormontato da balconcino cantoria e appresso un monumento sepolcrale in marmi mischi.

Proseguendo, nell’emiciclo sinistro della tribuna, troviamo sul piccolo altare in marmo, un dipinto su tavola del 1584, molto “toccante”, che raffigura il “Martirio di Santa Caterina” attribuito al cremonese Giovanni Paolo Fonduli.

A seguire, sempre nella tribuna, sull’altare della seconda cappelletta è collocata una pala che rappresenta “Il compianto sul Cristo morto” significativa opera del XVIII secolo.

Infine sull’altare maggiore, fra decori in stucco (i pochi superstiti della ricca decorazione che ornava l’intera tribuna), è collocata una splendida pala di Pietro Albina (figlio del più noto Giuseppe detto il “Sozzo”) che raffigura “L’Immacolata Concezione“ del 1623, sormontata da un tondo con la colomba, simbolo dello Spirito Santo, sorretto da putti. Ai lati dell’altare due plastici serafini in stucco.

Parrocchia di Maria La Nova

90133 P.za S. Giacomo La MarinaUbicata in piazza San Giacomo la Marina, nell’antica contrada della “Tavola Tonda al Castellamare” (così chiamata per la presenza, un tempo, di numerosi fondaci e locande), tra il vecchio mercato della Vucciria e l’antico porto della Cala, la Chiesa di Santa Maria La Nova nacque dalla trasformazione di un oratorio annesso ad un’ospedale per la cura dei pellegrini eretto nel 1339 poi diventato Casa di Disciplina.

Nella stessa piazza, fino al 1860, quando se ne decretò la demolizione a seguito dei danneggiamenti causati dalle cannoniere borboniche durante i moti palermitani, esisteva l’antica chiesa di San Giacomo la Marina, fondata in epoca normanna, probabilmente dalla trasformazione di una moschea araba, anche se questa tesi non è suffragata da fonti documentarie certe, e quei pochi indizi di cui siamo in possesso dovrebbero essere verificati e approfonditi.

La nuova edificazione (da qui la denominazione di “Nova”) fu decisa dalla Confraternita di Santa Maria la Nova attorno al 1520 (pare a seguito di un evento ritenuto miracoloso), anche se la costruzione, nel cui cantiere lavorarono i “maestri fabbricatori” Giuseppe Spatafora e Giuseppe Giacalone, si protrasse per diversi decenni (fu compiuta nelle sue strutture principali almeno, nel 1582).

Nel 1585 vi fu istituita la Deputazione per la Redenzione dei Cattivi (dal latino captivi, cioè prigionieri), che aveva come compito istituzionale la raccolta delle elemosine per il riscatto degli schiavi cristiani fatti prigionieri dai turchi.

Il sacro edificio, durante l’ultimo conflitto mondiale, come tanti altri monumenti della città, veniva danneggiato in una incursione aerea nemica avvenuta nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo 1943. Gli effetti della deflagrazione di un ordigno caduto nelle sue vicinanze causarono il crollo del tetto del tiburio, e alcuni danni, per fortuna di poca entità, all’interno e agli infissi.

La chiesa di Santa Maria la Nova detiene il titolo parrocchiale e ha sempre svolto un ruolo di rilievo, sia nelle vicende religiose che in quelle economiche-sociali del quartiere della “Loggia” che fino alla metà del Novecento fu il centro del cuore economico della città.

Per quanto riguarda la configurazione esterna, questo edificio religioso rappresenta un mirabile esempio di architettura della prima metà del sec. XVI, testimonianza emblematica dell’architettura cinquecentesca a Palermo, ancora incentrata sull’evidente adesione a schemi di gusto Gotico-Catalano, a lungo presenti nell’architettura palermitana.

Di notevole importanza è l’elegante portico con loggiato il “Tocco”, sempre presente nelle chiese dei quartieri mercantili, che ingentilisce la facciata principale e precede l’ingresso alla chiesa.

Rinserrato fra due piloni angolari caratterizzati da aperture cieche che creano un plastico gioco di sporgenze, presenta tre arcate a mezzo sesto con ghiere a rincasso sorrette da due colonne in marmo con capitelli corinzi finemente lavorati.

La copertura del portico è costituita da volte a crociera costolonate con chiavi pendule, elementi riconoscibili della tradizione Gotico-Catalano: il loggiato è chiuso da una cancellata in ferro battuto.

L’osservatore attento non potrà fare a meno di notare che la facciata, nella sua parte superiore, si differenzia notevolmente dalla parte inferiore sia nello stile che nella muratura. Questa situazione deriva dagli interventi, piuttosto significativi, che interessarono l’edificio religioso nella prima metà dell’ottocento, dove è stato interamente realizzato in stile neogotico l’ordine superiore della facciata. Questo secondo ordine scandito da leggere paraste e chiuso da una cornicione con eleganti figurazioni scultoree a motivi “conchiliformi”, racchiude un oratorio della fine del XVI secolo di cui, sul lato sinistro, rimane una finestra dell’epoca; il risultato è tutto sommato, gradevole.

Si accede alla chiesa da un piccolo portale architravato sormontato da un medaglione in stucco dove è rappresentata la stella a otto punte simbolo della “Vergine”.

Nella parete di controfacciata, in una nicchia sopra il portale si trova una statua di Sant’Alessio protettore dei mendicanti.

L’architettura interna, di ordine corinzio, risulta molto pacata nel suo apparato ordinale di lesene che legano in modo sintatticamente corretto le pareti delle navate laterali con le volte. L’aula basilicale a triplice navata senza transetto di scuola gaginesca è caratterizzata da archi a pieno sesto che poggiano su colonne monolite con eleganti capitelli corinzi dove, una modesta illuminazione naturale che penetra appena dalle alte finestre laterali, crea suggestioni particolari.

Presenta pregevoli addobbi di stucchi settecenteschi, gustosamente distribuiti attribuiti a Procopio Serpotta. La tribuna ottagona con cupola, progettata dal piemontese Giorgio Di Faccio, di impianto centrico, è di chiaro stile rinascimentale.

Le navate laterali sono fiancheggiate da “rientranze” ricavate dallo spessore dei muri su entrambi i lati (solo una, la seconda di destra, è una cappella profonda, intitolata a Santa Maria la Nova) dove, anche se purtroppo molte sono state trafugate, si possono ammirare ancora opere d’arte di notevole interesse e valore artistico .

Il pavimento in marmo della navata centrale con stelle ad otto punte, che rimanda simbolicamente alla Vergine, è opera novecentesca realizzata su disegno di Francesco Paolo Palazzotto.

Lato destro

La prima nicchia a destra dell’ingresso custodisce una pregevole tela settecentesca di Carmelo Salpietra che raffigura “l’Angelo custode”.

Degna di nota la cappella che segue intitolata a Santa Maria la Nova, come dicevo l’unica cappella vera e propria. Sulla volta troviamo pregevoli affreschi che raffigurano la Vergine con i quattro Evangelisti.

Alle pareti tre elaborati monumenti funebri d’ispirazione manierista appartenenti alla nobile famiglia Giancardo, che un tempo deteneva il patrocinio della cappella, e sull’altare un dipinto settecentesco di notevole interesse che raffigura “La Madonna con Gesù e Santi” di Antonio Manno, allievo del più celebre pittore Vito D’Anna.

Nella cappella, entrando a destra, è custodito un dipinto su ardesia del tardo cinquecento che raffigura Cristo e la Vergine.

Nella nicchia successiva si trova un magnifico dipinto del 1774 ancora di Antonio Manno intitolato “Il Transito della Vergine”.

Successivamente troviamo l’ingresso alla sacrestia sormontato da un elegante balconcino di gusto rococò in funzione di cantoria.

Nell’ultima nicchia della navata si trova un monumento funebre in marmo.

Proseguendo arriviamo alla prima cappelletta dell’emiciclo destro della tribuna dove è collocato un dipinto che raffigura la Madonna del Lume del pittore Luigi Lo Jacono del 1883 con ai piedi un fonte battesimale.

Andando avanti troviamo un piccolo altare a mischio con la tela cinquececentesca che rappresenta “ Il ritrovamento della Croce” del pittore lombardo Giulio Musca.

Lato sinistro

Nella prima nicchia di sinistra una pregevole tela ancora di Antonio Manno “La Sacra famiglia e Santa Rosalia “ (1774) e ai piedi della nicchia il Gonfalone della confraternita dei “Cassari”.

Appare di notevole interesse la nicchia seguente, dove troviamo un crocifisso ligneo dei XVIII secolo assai efficace e accanto, la statua lignea della “Vergine Addolorata” di Girolamo Bagnasco; ai piedi il simulacro del Cristo morto che, insieme all’Addolorata vengono portati in processione dall’antica confraternita dei Cassari il Venerdì Santo.

Nella nicchia che segue possiamo ammirare un’altra opera di Antonio Manno “La Madonna di Monserrato” con i santi Ninfa, Antonio Abate, Nicola di Bari e Sebastiano sempre del 1774.

Più avanti si trova l’ingresso laterale alla chiesa sormontato da balconcino cantoria e appresso un monumento sepolcrale in marmi mischi.

Proseguendo, nell’emiciclo sinistro della tribuna, troviamo sul piccolo altare in marmo, un dipinto su tavola del 1584, molto “toccante”, che raffigura il “Martirio di Santa Caterina” attribuito al cremonese Giovanni Paolo Fonduli.

A seguire, sempre nella tribuna, sull’altare della seconda cappelletta è collocata una pala che rappresenta “Il compianto sul Cristo morto” significativa opera del XVIII secolo.

Infine sull’altare maggiore, fra decori in stucco (i pochi superstiti della ricca decorazione che ornava l’intera tribuna), è collocata una splendida pala di Pietro Albina (figlio del più noto Giuseppe detto il “Sozzo”) che raffigura “L’Immacolata Concezione“ del 1623, sormontata da un tondo con la colomba, simbolo dello Spirito Santo, sorretto da putti. Ai lati dell’altare due plastici serafini in stucco.

Fu costruita nel XV secolo per volere della comunità di mercanti catalani stabilitisi a Palermo intorno al XIII secolo. Il complesso è composto, oltre che dalla chiesa, anche da una serie di edifici, i quali hanno subito diverse trasformazioni, durante i secoli. Il complesso è di proprietà dello Stato spagnolo ed è diventata la sede del centro di cultura spagnola. Sulla strada si affaccia solo il fronte d’ingresso, costruito nel tardo ‘500 secondo lo stile plateresco, importato dalla Spagna.

Si tratta di un’articolata facciata, intelaiata da colonne e trabeazioni, disposta su tre ordini; negli ultimi sono alcune interessanti decorazioni: nel secondo ordine grandi arcate racchiudono stemmi e fregi; nel terzo, ghirlande a motivi floreali incorniciano busti di re aragonesi. Un passaggio scoperto immette alla chiesa, costruita nelle sue forme attuali, nel 1630 e lasciata incompleta. L’edificio ha pianta a croce greca su base quadrata; quattro pilastri dovevano sostenere la cupola mai costruita; una trabeazione continua corre sotto le volte, unificando lo spazio, suddiviso lateralmente da archi centrici; nei pennacchi si scorgono affreschi seicenteschi, mentre il paramento murario è intonacato con particolari architettonici in pietra.

Per le strutture interne sono state usate colonne in marmo provenienti da Barcellona. La chiesa possedeva alcuni buoni arredi e tele del XVII secolo, oggi al Museo Diocesano.

Chiesa di S. Eulalia dei Catalani

Fu costruita nel XV secolo per volere della comunità di mercanti catalani stabilitisi a Palermo intorno al XIII secolo. Il complesso è composto, oltre che dalla chiesa, anche da una serie di edifici, i quali hanno subito diverse trasformazioni, durante i secoli. Il complesso è di proprietà dello Stato spagnolo ed è diventata la sede del centro di cultura spagnola. Sulla strada si affaccia solo il fronte d’ingresso, costruito nel tardo ‘500 secondo lo stile plateresco, importato dalla Spagna.

Si tratta di un’articolata facciata, intelaiata da colonne e trabeazioni, disposta su tre ordini; negli ultimi sono alcune interessanti decorazioni: nel secondo ordine grandi arcate racchiudono stemmi e fregi; nel terzo, ghirlande a motivi floreali incorniciano busti di re aragonesi. Un passaggio scoperto immette alla chiesa, costruita nelle sue forme attuali, nel 1630 e lasciata incompleta. L’edificio ha pianta a croce greca su base quadrata; quattro pilastri dovevano sostenere la cupola mai costruita; una trabeazione continua corre sotto le volte, unificando lo spazio, suddiviso lateralmente da archi centrici; nei pennacchi si scorgono affreschi seicenteschi, mentre il paramento murario è intonacato con particolari architettonici in pietra.

Per le strutture interne sono state usate colonne in marmo provenienti da Barcellona. La chiesa possedeva alcuni buoni arredi e tele del XVII secolo, oggi al Museo Diocesano.

Le origini del Genio di Palermo sono del tutto ignote, come il suo significato, tuttavia è una delle più antiche e complesse figure mitologiche della tradizione, espressione di una spiritualità popolare antica le cui origini risalgono all’epoca pre-romana.

Questo Nume, (la cui radice indica l’atto del generare: in greco ghenos= nascita e in latino genius=generatore di vita) nella credenza popolare doveva essere una figura ultraterrena, un ente supremo col ruolo di protettore del luogo e delle famiglie: un Genius loci. A tale spirito divino bisognava mostrare assoluta devozione e riverenza, e offrire tributi appropriati. Una figura piuttosto antica conosciuta alle popolazioni mediterranee, ma anche a quelle Orientali, comprese l’India ed il Giappone.

Il mito, il culto e la tradizione antichissima di uno spirito della natura che accompagna e protegge l’uomo dalla nascita fino alla morte è stato un tema abbastanza diffuso nel passato. Una specie di dio minore, quasi personale, perfino, partecipe delle gioie e dei dolori degli individui, insomma.

Così concepito, il Genio con sfumature espressive e caratteristiche simili fu rappresentato in moltissimi modi nel corso della storia millenaria dell’uomo e si è protratto nello spazio e nel tempo fino a raggiungere la Sicilia.

Benché esistano testimonianze più antiche in Sicilia, il Genio compare a Palermo a partire dal XIV secolo, 1483, quando per volontà dei mercanti amalfitani, pisani, genovesi e catalani residenti a Palermo, venne fatta costruire una statua al fine di adornare il borgo del Garraffo, nel cuore del centro cittadino, come omaggio alla città: il Genio del Garraffo, o “Palermu u granni”, com’è conosciuto dal popolo palermitano, in contrapposizione a “Palermu u nicu” (il piccolo) all’interno del Palazzo di Città o delle Aquile.

Dopo questa prima rappresentazione, il mito-culto del Genio entra nel tessuto popolare cittadino di Palermo con sempre più assiduità nel ‘700 ed ‘800 quando lo troviamo raffigurato ora come statua, ora come fontana, ora in pittura e mosaico, come nella Cappella Palatina all’interno del Palazzo Reale.

La fontana originaria del “Garraffo” era posta là dove si trova adesso, nella parete laterale destra della piazzetta. Al di sopra stava la nicchia dove sera collocato il genio di Palermo e aveva cinque cannoli di bronzo da cui sgorgava abbondante acqua purissima; in basso, attraverso un grosso cannone, l’acqua si riversava dentro un abbeveratoio.

Nel 1697, forse a causa dell’umidità che danneggiava la parete dei bottegai limitrofi, la vasca venne abolita e fu costruita una nuova fontana al centro della piazza, opera di Gioacchino Vitagliano su progetto dell’Architetto Paolo Amato. La parete del Genio venne arricchita con un basamento in marmo di billiemi con al centro un’aquila reale e gli stemmi dei quattro quartieri della città: La “Serpe Verde” per l’Albergheria, “Ercole” o “Sansone” per il Capo, lo “Scudo Imperiale” della Loggia e la “Rosa” per la Kalsa . Ai lati del genio, due nicchie più piccole ospitavano due sante vergini protettrici della città.

Così rimase fino al primo dopoguerra, quando mani rimaste ignote trafugarono l’aquila, gli stemmi e le due statue delle sante lasciando il povero Genio nudo e crudo, con la sua serpe dalla coda rotta.

Non si conosce da dove origina l‘immagine del Genio, tuttavia le diverse raffigurazioni presentano caratteristiche piuttosto simili: un uomo dal giovane corpo muscoloso su un volto da anziano. Dal capo scendono lunghi capelli ed ha una lunga barba, spesso divisa in due ciocche distinte. In testa ha sempre la corona, come un re e come tale siede maestoso su di un’altura fatta di rocce. A volte è ricoperto solo da un mantello, mentre in altre versioni indossa un’armatura romana. In una mano a volte tiene uno scettro, ma sempre tra le sue mani è presente un serpente col muso rivolto verso il suo petto come a volerlo mordere o succhiare. In alcune rappresentazioni è sormontato da un’aquila reale, con un cane posto ai suoi piedi.

Sul significato simbolico degli elementi costitutivi delle rappresentazioni del genio di Palermo molto si è supposto e tuttavia i risultati sembrano piuttosto incerti se non arbitrari talvolta, per cui è meglio tralasciare. Una cosa è certa: a un certo punto della storia di Palermo, il Senato cittadino ha assunto l’emblema a simbolo della città e lo testimonia la statua posta all’interno del Palazzo Pretorio (Palermu u nicu) dove ai suoi piedi si legge la scritta: “Panormus conca aurea suos devorat alienus nutrit” (Palermo conca d’oro divora i suoi e nutre gli stranieri), espressione che con una punta di rammarico sembra indicare che la pianura in cui sorge Palermo (la Conca d’Oro) così ricca di risorse piuttosto che beneficiare i propri figli è stata sfruttata da genti straniere.

Genio del Garraffo

Le origini del Genio di Palermo sono del tutto ignote, come il suo significato, tuttavia è una delle più antiche e complesse figure mitologiche della tradizione, espressione di una spiritualità popolare antica le cui origini risalgono all’epoca pre-romana.

Questo Nume, (la cui radice indica l’atto del generare: in greco ghenos= nascita e in latino genius=generatore di vita) nella credenza popolare doveva essere una figura ultraterrena, un ente supremo col ruolo di protettore del luogo e delle famiglie: un Genius loci. A tale spirito divino bisognava mostrare assoluta devozione e riverenza, e offrire tributi appropriati. Una figura piuttosto antica conosciuta alle popolazioni mediterranee, ma anche a quelle Orientali, comprese l’India ed il Giappone.

Il mito, il culto e la tradizione antichissima di uno spirito della natura che accompagna e protegge l’uomo dalla nascita fino alla morte è stato un tema abbastanza diffuso nel passato. Una specie di dio minore, quasi personale, perfino, partecipe delle gioie e dei dolori degli individui, insomma.

Così concepito, il Genio con sfumature espressive e caratteristiche simili fu rappresentato in moltissimi modi nel corso della storia millenaria dell’uomo e si è protratto nello spazio e nel tempo fino a raggiungere la Sicilia.

Benché esistano testimonianze più antiche in Sicilia, il Genio compare a Palermo a partire dal XIV secolo, 1483, quando per volontà dei mercanti amalfitani, pisani, genovesi e catalani residenti a Palermo, venne fatta costruire una statua al fine di adornare il borgo del Garraffo, nel cuore del centro cittadino, come omaggio alla città: il Genio del Garraffo, o “Palermu u granni”, com’è conosciuto dal popolo palermitano, in contrapposizione a “Palermu u nicu” (il piccolo) all’interno del Palazzo di Città o delle Aquile.

Dopo questa prima rappresentazione, il mito-culto del Genio entra nel tessuto popolare cittadino di Palermo con sempre più assiduità nel ‘700 ed ‘800 quando lo troviamo raffigurato ora come statua, ora come fontana, ora in pittura e mosaico, come nella Cappella Palatina all’interno del Palazzo Reale.

La fontana originaria del “Garraffo” era posta là dove si trova adesso, nella parete laterale destra della piazzetta. Al di sopra stava la nicchia dove sera collocato il genio di Palermo e aveva cinque cannoli di bronzo da cui sgorgava abbondante acqua purissima; in basso, attraverso un grosso cannone, l’acqua si riversava dentro un abbeveratoio.

Nel 1697, forse a causa dell’umidità che danneggiava la parete dei bottegai limitrofi, la vasca venne abolita e fu costruita una nuova fontana al centro della piazza, opera di Gioacchino Vitagliano su progetto dell’Architetto Paolo Amato. La parete del Genio venne arricchita con un basamento in marmo di billiemi con al centro un’aquila reale e gli stemmi dei quattro quartieri della città: La “Serpe Verde” per l’Albergheria, “Ercole” o “Sansone” per il Capo, lo “Scudo Imperiale” della Loggia e la “Rosa” per la Kalsa . Ai lati del genio, due nicchie più piccole ospitavano due sante vergini protettrici della città.

Così rimase fino al primo dopoguerra, quando mani rimaste ignote trafugarono l’aquila, gli stemmi e le due statue delle sante lasciando il povero Genio nudo e crudo, con la sua serpe dalla coda rotta.

Non si conosce da dove origina l‘immagine del Genio, tuttavia le diverse raffigurazioni presentano caratteristiche piuttosto simili: un uomo dal giovane corpo muscoloso su un volto da anziano. Dal capo scendono lunghi capelli ed ha una lunga barba, spesso divisa in due ciocche distinte. In testa ha sempre la corona, come un re e come tale siede maestoso su di un’altura fatta di rocce. A volte è ricoperto solo da un mantello, mentre in altre versioni indossa un’armatura romana. In una mano a volte tiene uno scettro, ma sempre tra le sue mani è presente un serpente col muso rivolto verso il suo petto come a volerlo mordere o succhiare. In alcune rappresentazioni è sormontato da un’aquila reale, con un cane posto ai suoi piedi.

Sul significato simbolico degli elementi costitutivi delle rappresentazioni del genio di Palermo molto si è supposto e tuttavia i risultati sembrano piuttosto incerti se non arbitrari talvolta, per cui è meglio tralasciare. Una cosa è certa: a un certo punto della storia di Palermo, il Senato cittadino ha assunto l’emblema a simbolo della città e lo testimonia la statua posta all’interno del Palazzo Pretorio (Palermu u nicu) dove ai suoi piedi si legge la scritta: “Panormus conca aurea suos devorat alienus nutrit” (Palermo conca d’oro divora i suoi e nutre gli stranieri), espressione che con una punta di rammarico sembra indicare che la pianura in cui sorge Palermo (la Conca d’Oro) così ricca di risorse piuttosto che beneficiare i propri figli è stata sfruttata da genti straniere.

La Fontana del Garraffello, scolpita da Vincenzo Gagini nel 1591, è situata nell'omonima piazza, nel cuore del Mercato della Vucciria. Il suo nome deriva dalla parola araba gharraf, che significa "abbondante d'acqua".

Secondo una credenza popolare l'acqua che sgorgava dalla Fontana era miracolosa, tanto che moltissimi cittadini, anche residenti in altre zone della città, si fornivano da essa, facendo scorta addirittura a scopo curativo.

Durante la Seconda Guerra Mondiale la Fontana si salvò dai bombardamenti, a differenza degli edifici circostanti che subirono danni in alcuni casi irreparabili.

Fountain Garraffello

22 Via GarraffelloLa Fontana del Garraffello, scolpita da Vincenzo Gagini nel 1591, è situata nell'omonima piazza, nel cuore del Mercato della Vucciria. Il suo nome deriva dalla parola araba gharraf, che significa "abbondante d'acqua".

Secondo una credenza popolare l'acqua che sgorgava dalla Fontana era miracolosa, tanto che moltissimi cittadini, anche residenti in altre zone della città, si fornivano da essa, facendo scorta addirittura a scopo curativo.

Durante la Seconda Guerra Mondiale la Fontana si salvò dai bombardamenti, a differenza degli edifici circostanti che subirono danni in alcuni casi irreparabili.

L'opera venne scolpita dallo scultore Gioacchino Vitagliano nel 1698 su progetto di Paolo Amato.

La fontana del Garraffo fu realizzata, in stile barocco, nel 1698, e fu posta nel centro della piazza del Mercato della Vucciria, a Palermo. Il suo nome significa "abbondante d'acqua" e deriva dall'arabo gharraf.

La struttura marmorea è composta da una vasca contenente un'elevazione piramidale culminante con la figura di una dea dell'abbondanza che sormonta un'aquila in lotta contro un'idra.

Lungo i fianchi della pila centrale sono adagiati i corpi di delfini orientati nelle quattro direzioni, i quali sostengono con il capo e sospendono per la coda altrettante vasche a forma di conchiglia. Il gioco d'acqua prende avvio dalle bocche dell'idra, elemento che si riversa nel primo ordine di conche e defluisce nella teoria sottostante. Il ciclo si conclude attraverso le bocche dei quattro tursiopi alimentando la vasca il cui perimetro esterno ha la forma di un quadrato, con lobi mediani in corrispondenza dei getti provenienti dalle sculture, e angoli smussati. L'installazione poggia su un basamento elevato su tre gradini centrato su una piattaforma marmorea mistilinea.

Inizialmente il fonte monumentale era posto di fronte al Genio del Garraffo alla Vucciria, nell’omonima piazza. Nel 1862 fu spostata presso piazza Marina, dove è tutt’ora visbile.

Fontana del Garraffo

100 Via Vittorio EmanueleL'opera venne scolpita dallo scultore Gioacchino Vitagliano nel 1698 su progetto di Paolo Amato.

La fontana del Garraffo fu realizzata, in stile barocco, nel 1698, e fu posta nel centro della piazza del Mercato della Vucciria, a Palermo. Il suo nome significa "abbondante d'acqua" e deriva dall'arabo gharraf.

La struttura marmorea è composta da una vasca contenente un'elevazione piramidale culminante con la figura di una dea dell'abbondanza che sormonta un'aquila in lotta contro un'idra.

Lungo i fianchi della pila centrale sono adagiati i corpi di delfini orientati nelle quattro direzioni, i quali sostengono con il capo e sospendono per la coda altrettante vasche a forma di conchiglia. Il gioco d'acqua prende avvio dalle bocche dell'idra, elemento che si riversa nel primo ordine di conche e defluisce nella teoria sottostante. Il ciclo si conclude attraverso le bocche dei quattro tursiopi alimentando la vasca il cui perimetro esterno ha la forma di un quadrato, con lobi mediani in corrispondenza dei getti provenienti dalle sculture, e angoli smussati. L'installazione poggia su un basamento elevato su tre gradini centrato su una piattaforma marmorea mistilinea.

Inizialmente il fonte monumentale era posto di fronte al Genio del Garraffo alla Vucciria, nell’omonima piazza. Nel 1862 fu spostata presso piazza Marina, dove è tutt’ora visbile.

Dedicata alla moglie, Donna Felice Orsini, del vicerè Marcantonio Colonna, la sua edificazione fu iniziata nel 1582, ma i lavori, subito dopo, furono interrotti e ripresi nel 1602 sotto la direzione di Mariano Smiriglio e furono portati a termine nel 1637 da Vincenzo Tedeschi.

Differenze stilistiche caratterizzano non solo i diversi ordini , ma soprattutto i due prospetti. Il fronte esterno, che si affaccia sul mare, ha un aspetto più solenne, è rivestito in marmi chiari senza soluzione di continuità e presenta una serie di colonne, nicchie, balaustre, volute, stemmi e, ai piedi dei piloni, due fontane che furono qui collocate nel 1642.

Il prospetto della porta, rivolta verso la città, è impostato secondo una partitura ancora classicheggiante che rivela l’influenza dell’architettura romana tardo-manieristica. Nel paramento in pietra, sottolineato da paraste, sono inserite classiche aperture ad edicola ed oculi ovoidali.

Porta Felice era l’unica porta cittadina che veniva chiusa ad un’ora tarda della notte; durante il XVIII secolo, infatti, era usanza dell’aristocrazia trascorrere le serate estive nella frescura della marina.

26 Recomendado por los habitantes de la zona

Porta Felice

Foro Italico Umberto IDedicata alla moglie, Donna Felice Orsini, del vicerè Marcantonio Colonna, la sua edificazione fu iniziata nel 1582, ma i lavori, subito dopo, furono interrotti e ripresi nel 1602 sotto la direzione di Mariano Smiriglio e furono portati a termine nel 1637 da Vincenzo Tedeschi.

Differenze stilistiche caratterizzano non solo i diversi ordini , ma soprattutto i due prospetti. Il fronte esterno, che si affaccia sul mare, ha un aspetto più solenne, è rivestito in marmi chiari senza soluzione di continuità e presenta una serie di colonne, nicchie, balaustre, volute, stemmi e, ai piedi dei piloni, due fontane che furono qui collocate nel 1642.

Il prospetto della porta, rivolta verso la città, è impostato secondo una partitura ancora classicheggiante che rivela l’influenza dell’architettura romana tardo-manieristica. Nel paramento in pietra, sottolineato da paraste, sono inserite classiche aperture ad edicola ed oculi ovoidali.

Porta Felice era l’unica porta cittadina che veniva chiusa ad un’ora tarda della notte; durante il XVIII secolo, infatti, era usanza dell’aristocrazia trascorrere le serate estive nella frescura della marina.

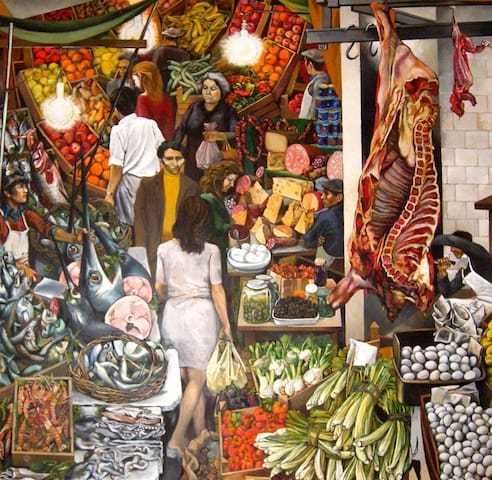

Vi si conserva e si può ammirare il famoso dipinto "Vucciria" opera di Renato Guttuso del 1974.

Costruito intorno al 1320 da Manfredi I appartenente ai Chiaramonte, che rappresentava una delle famiglie più rinomate, al punto da esercitare una grande influenza politica e militare su buona parte della Sicilia Occidentale, oggi è sede del Rettorato dell’Università di Palermo. Il Palazzo ha un impianto quadrato incentrato intorno ad un cortile porticato a due ordini: massiccio il primo, con archi ogivali sostenuti da tozze colonne, più aereo il secondo dove gli archi poggiano su esili colonne; distribuito su tre piani.

Tutti i vani prendono luce da bifore poste sui prospetti, tranne il salone settentrionale che presenta due serie di eleganti trifore sui due lati lunghi e si affaccia sulla corte interna. Le aperture sono impostate su esili colonnine, di cui alcune tortili, e concluse da archetti decorati da fasce bicrome o da ghiere a bastoni disposti a zig-zag; un’ampia cornice archiacuta a delicati motivi geometrici intrecciati racchiude le finestre. Nelle trifore, tre decorazioni circolari, inserite nella lunetta, formano un ulteriore motivo decorativo. Le finestre del secondo piano sono più semplici ed hanno minore cura del dettaglio.

Al primo piano si può ammirare la Sala Magna, sala di rappresentanza del Rettore, ornata da un prezioso soffitto ligneo dipinto con scene che rappresentano avventure cavalleresche nel 1377 e al secondo piano, la Sala delle Capriate, utilizzata per conferenze e importanti avvenimenti culturali.

Durante i secoli il Palazzo mutò diverse volte la sua destinazione d’uso: fu residenza dei Viceré spagnoli, ospitò gli Uffici della Dogana, fu sede del Tribunale della Santa Inquisizione con annesse Carceri della Penitenza, divenne rifugio per i poveri e vi furono collocati gli uffici giudiziari. Annessa allo Steri è la piccola Chiesa di S. Antonio Abate in stile gotico trecentesco.

Orari:

Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20 (1 marzo-31 ottobre)

Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 (1 novembre - 28 febbraio)

150 Recomendado por los habitantes de la zona

Palazzo Chiaramonte

60 Piazza MarinaVi si conserva e si può ammirare il famoso dipinto "Vucciria" opera di Renato Guttuso del 1974.

Costruito intorno al 1320 da Manfredi I appartenente ai Chiaramonte, che rappresentava una delle famiglie più rinomate, al punto da esercitare una grande influenza politica e militare su buona parte della Sicilia Occidentale, oggi è sede del Rettorato dell’Università di Palermo. Il Palazzo ha un impianto quadrato incentrato intorno ad un cortile porticato a due ordini: massiccio il primo, con archi ogivali sostenuti da tozze colonne, più aereo il secondo dove gli archi poggiano su esili colonne; distribuito su tre piani.